¿Qué queda hoy de ese continente nuevo, de la utopía que Europa proyectó sobre América? Eso mismo me pregunté los otros días mientras fotografiaba a un grupo de niñas y niños de una aldea Mbya que jugaban alrededor del pozo de agua recién construido; antes, acarreaban baldes desde una vertiente natural que se encuentra a un kilómetro del lugar. Es una comunidad pequeña, situada en un área de monte tupido, muy cerca de las ruinas jesuíticas de San Ignacio, a mitad de la provincia de Misiones, sobre la costa del río Paraná.

El pozo se construyó el mes pasado, tras un peregrinar de poco más de un año golpeando puertas de despachos oficiales, apegándose al lánguido ritmo de la burocracia estatal y explicando que el acceso al agua es un derecho universal. Pensar que debajo de todos ellos se encuentra la tercera reserva de agua dulce del mundo: el acuífero Guaraní. La idea del Nuevo Mundo que imaginaron miles de expedicionarios hace exactamente 533 años sigue en el mundo de las expectativas.

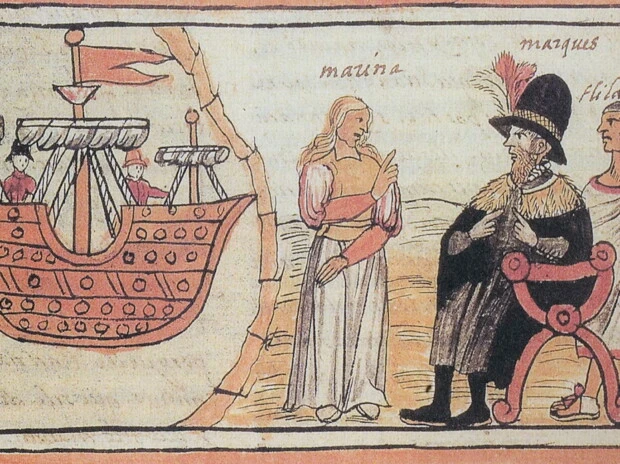

Cristóbal Colón, ese navegante obstinado y carente de ornamentos literarios, vio en América un Edén. Maravilla tras maravilla, escribió en su "Diario de A Bordo" sobre islas fértiles, peces multicolores y personas de cuerpos hermosos y generosa inocencia. Era el acto inaugural del asombro: Europa, harta de sí misma, proyectó en el Nuevo Mundo la posibilidad de recomenzar, de regresar a una edad de oro perdida. Las crónicas, los diarios, los cantares de exploradores y cronistas fueron, durante siglos, la honda del mito. América era tierra de promisión, de Arcadias posibles y utopías al alcance de un horizonte que, por fin, se ensanchaba.

Tomás Moro imaginó la Utopía en una isla que bien podría estar en las Antillas. Vasco de Quiroga, en Michoacán, intentó fundar un Estado de “indios” cristianos, mezcla de sueño europeo y realidad americana. Las misiones jesuíticas de Paraguay, los ensayos de repúblicas indocristianas, los tratados y planes de buen gobierno fueron el laboratorio, a la vez ingenuo y tenaz, de quienes creyeron que América, ese espacio virgen y sin historia (o con una historia que Europa ignoró), podía ser el terreno para la perfección humana, social y moral.

Pero la realidad, como suele ocurrir, pronto se encargó de desmentir la esperanza. El continente se llenó de sombras. Las utopías fueron clausuradas por la ambición, la codicia y el desencanto. De la evangelización como empresa espiritual, se pasó al reparto brutal de hombres y tierras. El sistema de encomiendas, los repartimientos, las leyes de Burgos, las campañas de Las Casas y los debates de Valladolid no lograron evitar lo inevitable: América se volvió escenario de explotación, violencia y sometimiento. El sueño chocó de frente con la realidad de los conquistadores, de los colonos, de los nuevos dueños. Y la utopía, ese artefacto delicado, fue pisoteada por los intereses del poder y la economía.

Hoy, América es otra cosa. Y conviene mirarla sin los velos de la nostalgia, sin la ingenuidad de los audaces Cronistas de Indias. El continente que fue la promesa de una sociedad más justa y humana es, en muchos rincones, territorio de corrupción, narcotráfico y pobreza estructural. Las democracias se tambalean, los sueños de igualdad se ahogan entre la miseria y la violencia. El oro y la plata, despreciados en las utopías de Quiroga y Moro, siguen siendo objeto de codicia. El Edén, aquel paraíso prometido, se ha transformado en una selva de intereses, donde sobrevivir es muchas veces un acto de heroísmo anónimo.

¿Qué queda, entonces, de la utopía de América? La memoria, el relato, la literatura, que no salva, pero al menos explica; la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, porque las promesas fundacionales rara vez resisten el paso del tiempo y el roce con la realidad humana. Y nos queda siempre la pregunta, casi dolorosa, de si la utopía no es más que el espejismo necesario para que las sociedades avancen, aunque sea a los tropezones.

Tal vez en alguna parte, entre los textos de Bartolomé de Las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el Inca Garcilaso de la Vega, entre otros Cronistas de Indias, sobrevive el germen de una América posible, aún capaz de reinventarse. Pero convendría no olvidar —y esto lo sabe bien cualquier reportero curtido en los caminos de Latinoamérica— que la utopía, como el paraíso, es siempre un territorio a conquistar, nunca una tierra definitivamente encontrada. Y que, como en los viejos mapas, el continente sigue marcado por criaturas fantásticas, monstruos y peligros, pero también por la obstinación de quienes no renuncian a soñar, a pesar de todo.

En los textos de los Cronistas de Indias, esa fantástica combinación de relatos históricos, testimonios personales y recursos literarios, se encuentran claves valiosísimas que sirven para entender nuestro continente. Porque, como ya lo ha escrito Octavio Paz, "no se puede entender América si se olvida que somos un capítulo de la historia de las utopías europeas".