Un chico de apenas metro y medio, de orejas desproporcionadas y mirada esquiva, se convirtió en uno de los nombres más temidos de la historia criminal argentina. Se llamaba Cayetano Santos Godino, pero todos lo recuerdan como el Petiso Orejudo, el asesino de niños que sembró miedo en los conventillos y calles de Buenos Aires a principios del siglo XX. Su apodo se grabó en la memoria popular con la misma fuerza con la que él, a los ocho años, ya apretaba las manos sobre las gargantas de sus víctimas.

El Buenos Aires de 1900 era un hervidero de inmigrantes, de familias apretadas en piezas húmedas, de chicos corriendo entre callejones de tierra, caballos y tranvías. En ese escenario, donde la ciudad crecía hacia arriba con edificios y hacia los márgenes con miseria, apareció Godino. No era un monstruo adulto, ni un marginal armado: era un niño. Esa condición, la de ser apenas un pibe, hizo que sus crímenes resultaran todavía más incomprensibles.

Entre 1906 y 1912 aparecieron pequeños cuerpos asfixiados, cabezas golpeadas con piedras, incendios provocados y escenas de crueldad inexplicable. El país descubrió, con horror, que el mal podía habitar en la infancia. Y septiembre, varias veces, fue el mes elegido para desplegar su violencia.

La infancia de Cayetano Santos Godino: los orígenes de un monstruo

Cayetano nació en 1896. Hijo de inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina buscando trabajo, su padre, alcohólico, había estado preso en Italia por intento de homicidio. La familia vivía en condiciones miserables, con violencia y enfermedad como telón de fondo. Godino fue un niño enfermizo, de salud frágil, que nunca terminó la escuela y que a los siete años ya se escapaba por las calles de Parque Patricios.

No era el típico chico de barrio que hacía travesuras. Desde temprano mostró señales inquietantes: mataba pájaros a piedrazos, perseguía perros y gatos para torturarlos, encendía fuegos en baldíos sin razón aparente. Los vecinos lo conocían como el “raro”, el pibe al que no había que dejar acercarse demasiado. Su físico, bajo, cabezón, con orejas sobresalientes, tampoco invitaba a abordarlo. Pero lo más perturbador era lo que hacía cuando nadie lo veía.

La criminología de la época lo bautizó como “degenerado precoz”. No existían diagnósticos modernos como psicopatía o trastorno de la conducta, pero los médicos que lo entrevistaron en el Hospicio de las Mercedes quedaron impresionados: no sentía culpa, no mostraba emoción frente al dolor ajeno y repetía, como un mantra, que “le gustaba ver morir”.

Septiembre de sangre: los ataques más crueles del Petiso Orejudo

El calendario de Godino tiene varias fechas negras en septiembre. El 15 de septiembre de 1908, en la esquina de Río de Janeiro y Venezuela, encontró a Julio Botte, un bebé de apenas 22 meses. Lo levantó en brazos, lo llevó hasta un baldío y le quemó los párpados con la brasa de un cigarrillo. Cuando lo descubrieron, el chico estaba llorando, con la cara hinchada y la piel chamuscada. El Petiso se quedó quieto, mirando, sin escaparse.

Ese mismo mes había intentado ahogar a Severino González Caló, de dos años, en una pileta para caballos. El pequeño se salvó de milagro porque un hombre lo rescató a tiempo. Godino nunca mostró nervios: cuando lo atrapaban, inventaba excusas o se quedaba en silencio, como si lo que había hecho no fuera relevante.

El 24 de septiembre de 1912, ya con dieciséis años, apuñaló a una yegua en una bodega de Villa Urquiza. No se trataba sólo de niños: el impulso de matar lo desbordaba en cualquier criatura viva. Ese acto marcó su caída definitiva: la policía empezó a unir las piezas y lo relacionó con crímenes previos.

En total, se le atribuyen al menos cuatro homicidios confirmados de niños y más de una docena de intentos de asesinato. Sus víctimas tenían entre 18 meses y 5 años. El método se repetía: estrangulamiento con sus propias manos, piedras en la cabeza, incendios en colchones de conventillos, cordones apretados en el cuello. El fuego era su otra obsesión: encendía pastizales, frazadas, muñecos, cualquier cosa que le permitiera mirar las llamas.

La captura y el encierro en Mercedes

El 3 de diciembre de 1912 marcó el final de su carrera criminal. Ese día engañó a un chico de tres años, Jesualdo Giordano, y lo llevó a un baldío. Allí lo ató con un piolín, lo golpeó con una piedra y lo enterró vivo. La escena fue descubierta por un vecino y el Petiso fue detenido casi de inmediato. No corrió, no lloró, no pidió perdón.

En la comisaría declaró con frialdad. Dijo que le gustaba “matar chicos porque no se defendían”. Esa frase se volvió titular en los diarios y símbolo del espanto. La sociedad porteña, que todavía se estaba acostumbrando a la idea de delincuentes adultos organizados, se enfrentaba ahora a algo diferente: un asesino niño.

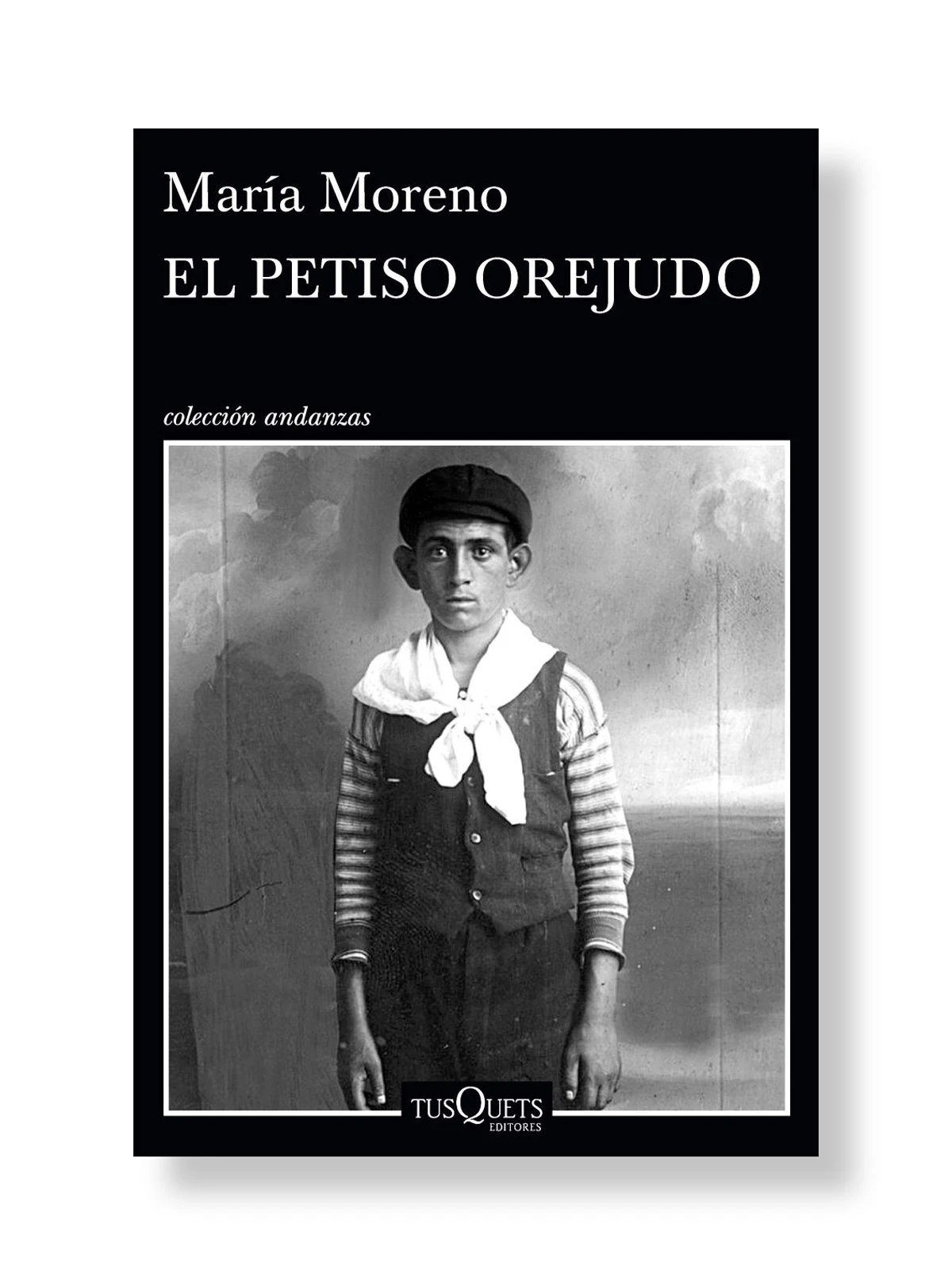

El juicio fue breve. Lo declararon inimputable por “insania” y lo encerraron primero en el Hospicio de las Mercedes y luego en la Penitenciaría Nacional. Allí, médicos y criminólogos se disputaban su caso como material de estudio. Lo fotografiaron, lo midieron, lo dibujaron. Las imágenes en blanco y negro de su rostro, serio, con las orejas enormes, pasaron a ser ícono del archivo criminal argentino.

El final del asesino niño en Ushuaia

En 1923, fue trasladado al Presidio de Ushuaia, el “fin del mundo”, donde se enviaba a los reclusos más peligrosos. El clima helado, la disciplina militarizada y la dureza del encierro marcaron sus últimos años. Allí no dejó de ser conflictivo: peleaba con los otros presos, atacaba animales y provocaba incendios dentro de los talleres.

La leyenda dice que lo mataron sus propios compañeros luego de que asesinara a un gato muy querido en el presidio. Otros sostienen que murió de una úlcera intestinal en 1944, con 48 años. Su cuerpo quedó enterrado en el cementerio del presidio, sin nombre ni lápida.

El Petiso Orejudo pasó a la historia como el primer asesino serial de la Argentina. Su figura aparece en libros, canciones, investigaciones criminológicas y hasta en historietas. No fue un mito gótico ni un personaje de ficción: fue un chico real que sembró terror en las calles de Buenos Aires, un recordatorio brutal de que la violencia puede empezar en la infancia.

Mirá También